Soldat des compagnies franches de la Marine. Détail du Port de Marseille, par Joseph Vernet, 1754.

Il fallait bien n’avoir rien à perdre, ou au contraire quelque chose à fuir, pour s’engager dans un métier qui promettait de vous expédier le plus loin possible de votre foyer familial que l’étendue de l’empire français le permettait autrefois.

Dans sa forme la plus aboutie, les compagnies franches de la Marine sont une force militaire destinée à la défense des colonies, aux 17e et 18e siècles. Créée par le ministre Colbert sous Louis XIV, ces troupes servirent d’abord à la défense des navires mais furent rapidement utilisées comme troupes terrestres, notamment en Amérique du Nord pendant la Guerre de Sept Ans (1756-1763), où leur équipement et leurs tactiques militaires témoignent d’une adaptation tout à fait particulière. En s’enracinant au Canada, ces soldats vont marquer la société dans laquelle ils évoluent pour former, à bien des égards, la première armée canadienne permanente.

À ère nouvelle, besoins nouveaux: une armée distincte

Fusilier des compagnies franches de la Marine, vers 1755. Illustration d’Eugene Lelièpvre

Deux choses distinguent ce corps militaire de l’armée régulière: le contexte de ses origines et son organisation. Dans la France de l’Ancien Régime, l’armée régulière dépend du ministère de la Guerre, alors que les conflits se déroulent essentiellement sur le sol européen. La croissance des empires coloniaux au 17e siècle fait toutefois éclater les frontières des opérations militaires en portant la guerre sur d’autres continents. En 1668, l’administration de la Nouvelle-France passe sous le contrôle du ministère de la Marine. La défense des colonies repose alors surtout sur la force de sa milice locale, c’est-à-dire sur les capacités martiales de leurs propres habitants. Si la milice canadienne s’avère efficace à de nombreuses reprises, cette force légère demeure insuffisante pour tenir tête à une invasion organisée. Une présence militaire permanente devient nécessaire.

Les origines

Les origines des compagnies franches de la marine demeurent difficiles à cerner, du fait des mutations fréquentes dans leur administration et des transferts réguliers de leurs effectifs dans les troupes de terre, dégarnissant le service. Simplifions en soulignant qu’en 1622, le Cardinal Richelieu créé les Compagnies ordinaires de mers, un corps militaire à l’origine destiné à garnir en troupes les vaisseaux du roi. En 1674, le ministre Jean-Baptiste Colbert fait de ces soldats une force coloniale permanente et leur donne le nom de troupes de la Marine, nom qui se transforme officiellement en compagnies franches de la Marine en 1690, lors de la guerre de la Ligue d’Augsbourg (1). C’est entre ces deux dates que les premières troupes de la Marine sont envoyées au Canada. Pourquoi?

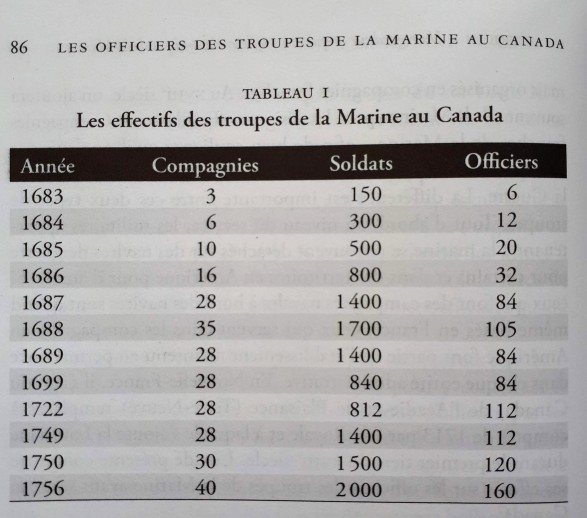

En 1665, l’intervention du régiment de Carignan-Salière a porté la guerre au cœur du territoire iroquois, sans toutefois parvenir à anéantir leurs prétentions si bien que les hostilités reprennent dès 1683. C’est dans ce contexte qu’en novembre de la même année, trois compagnies de troupes de la Marine levées à la hâte par le sieur de Seigneulay, ministre de la Marine, sont envoyées au Canada à bord de la frégate La Tempête, totalisant 150 hommes, et six officiers (2). C’est un moment fondateur, car il s’agit de la première fois que des troupes sont envoyées au Canada pour y demeurer de façon permanente. D’autres compagnies viendront renforcer ces effectifs au fil du temps. Leur nombre fluctue au gré des conflits. Pendant la guerre de Sept Ans, on totalise environ 2 000 de ces soldats combattant en Amérique du Nord.

Tableau tiré de l’ouvrage Les officiers des troupes de la Marine au Canada, 1683-1760, sous la direction de Marcel Fournier, Éditions Septentrion, 2017, p. 86.

L’organisation

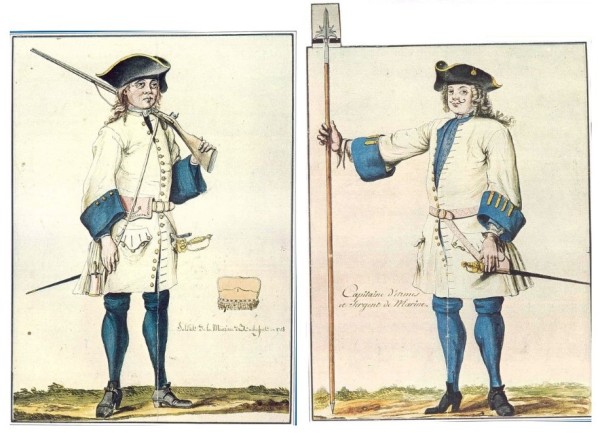

Contrairement aux troupes métropolitaines, où plusieurs compagnies (environ 30 à 50 soldats) relèvent d’un même régiment (approximativement 500 hommes)*, ces compagnies sont indépendantes les unes des autres, d’où leur qualificatif de «franches». De même, alors que chaque régiment porte des couleurs qui les distinguent les uns des autres, les compagnies franches portent toutes des couleurs identiques, soit le gris-blanc* et le bleu. L’appellation «de la Marine», quant à elle, signifie que ces troupes sont sous l’autorité du ministère de la Marine, plutôt que celui de la Guerre comme les soldats réguliers (3).

Une autre différence significative: les promotions militaires au sein des compagnies franches de la Marine sont basées sur le mérite et les recommandations des officiers supérieurs, alors qu’il est d’usage d’acheter une charge militaire dans l’armée de terre. La solde est également différente, soit environ la moitié de celle d’un soldat régulier. Or, le soldat de la Marine bénéficie d’une journée de congé sur deux ou sur trois, dépendamment des époques, et peut donc offrir son travail aux colons contre rémunération. Au final, tout le monde y gagne.

Un «cadet de l’aiguillette» recevant les consignes d’un sergent des Compagnies franches de la Marine en Nouvelle-France, 1750-1755 Eugène Lelièpvre

Terminons en soulignant une autre particularité de ces compagnies sur leurs cousines métropolitaines: Chacune possède deux cadets à l’aiguillette, sorte d’officier en formation qui jouit des privilèges de ce statut sans en avoir le grade et que l’on distingue par une aiguillette de fil de soie blanc et bleu torsadé sur l’épaule droite, dont les extrémités sont ferrés en laiton. En théorie, ce statut lui assurait d’être promut officier à la prochaine occasion.

Cette organisation favorisa l’essor de la petite noblesse militaire canadienne en encourageant son enrôlement aux rangs des officiers, si bien que le nombre d’officiers d’origine canadienne passe du tiers en 1720, puis au deux tiers des effectifs totaux en 1750, des proportions qui révèlent un profond enracinement.

L’art du combat: une adaptation difficile

Les officiers qui arrivent d’Europe à la fin du 17e siècle constatent rapidement que ce qu’ils connaissent de l’art de la guerre n’a que peu d’utilité dans ce nouveau pays. En 1684, une petite armée de 1 200 soldats des compagnies franches, miliciens et amérindiens envoyés par le gouverneur La Barre marche tambour battant vers les villages iroquois. Ayant vu venir l’ennemi de loin, les amérindiens désertent le village, et l’armée française doit se retirer sans avoir combattu.

Trois ans plus tard, le gouverneur général Denonville renouvelle l’expérience avec 2 000 soldats, sans plus de résultat. Non seulement la menace iroquoise est demeurée intacte, mais le 5 août 1689, les Iroquois ripostent violemment en mettant à feu et à sang le village de Lachine, tout près de Montréal. Cet événement déclencheur va changer la manière de concevoir la guerre au Canada.

Planches originales. À gauche, un soldat des compagnies franches de la Marine en 1718. À droite, un sergent, que l’on remarque à son esponton (lance) ses galons jaunes sur les parements de manche.

Sous l’impulsion d’officiers tels que Charles Le Moyne et Joseph-François Hertel de Fresnière accompagnées de leur fils, on assimile les techniques militaires autochtones, qui consiste à tendre des embuscades aux ennemis, et les combinent au commandement et la discipline européenne. En 1686, un premier essai regroupant 30 soldats et 70 miliciens voyageurs prend totalement par surprise les Anglais de la baie d’Hudson, dont ils s’emparent des forts après une formidable expédition (6). En 1690, trois autres expéditions mènent au pillage des villages de Schenectady (New York), Portsmouth (Massachussetts) et Casco (Maine), après avoir traversé des centaines de kilomètres en pleine forêt. Dès lors, cette tactique devient la principale doctrine de guerre au Canada et le demeurera jusqu’à la Guerre de Sept Ans.

Les officiers des troupes de la Marine jouent une grande part dans le perfectionnement de ce qu’on appelle communément la « petite-guerre ». En plus d’avoir du succès contre les Anglais, cette méthode donne de bons résultats contre les villages iroquois, ce qui attire les respecte des autres Premières Nations, qui reconnaissent les capacités martiales des Français et recherchent leur protection. Les bénéfices de la guerre à l’amérindienne sont ainsi tant militaires que diplomatiques.

Ce n’est qu’au milieu du 18e siècle, avec l’envoi de vastes armées en Amérique, que la guerre à l’Européenne reprend sa préséance sur les champs de bataille. Les compagnies franches de la Marine exerceront alors leurs travail tant en petite guerre qu’en formation serrée dans des batailles rangées, c’est-à-dire en déchargeant des volées de balles le plus rapidement possibles vers l’ennemi, une tâche dont elles s’acquittent d’ailleurs avec honneur lors de la bataille de Sainte-Foy le 28 avril 1760 (7) .

Démonstration de la position des soldats français sur trois rangs pendant les étapes du tir en bataille rangée selon l’ordonnance du roi sur l’exercice de l’infanterie du 6 mai 1755, exécutée par le groupe de reconstitution La Garnison de Québec (Voir leur page Facebook en cliquant ici),

La «canadianisation» de l’équipement

Les avantages de ce costume pour se protéger des froidures de l’«Amérique Septentrionale» sont connus même en France. À tel point, qu’en 1692, le roi Louis XIV décide d’habiller les troupes françaises en garnison au Canada «à la manière des coureurs des bois», c’est-à-dire «à la Canadienne». – Francis Back, illustrateur historique

L’apprentissage de ces tactiques nouvelles, ajouté aux rudesses du territoire et des températures extrêmes, commande une adaptation vestimentaire. Comme il n’existe pas de réseau routier en Nouvelle-France avant 1735, les expéditions exigent des déplacements en canots. Le soldat s’emmitoufle donc dans des vêtements issus du métissage des modes amérindienne et canadienne, elle-même ayant largement puisé dans le monde de la marine pour s’acclimater.

Soldats des compagnies franches de la Marine en habit d’hiver, vers 1755. Une reconstitution fort représentative, exécutée par le groupe de La Garnison de Québec. Visitez leur page Facebook en cliquant ici !

En Nouvelle-France, il est commun de remplacer le justaucorps par un capot, souvent de laine brune ou bleue. Il s’agit d’un manteau de laine non doublé, qui recouvre le corps grâce à de larges pans situés à l’avant, un capuchon, muni d’un seul bouton et porté ceinturé. On en distribue à certaines occasions aux miliciens et aux soldats au moment de la Guerre de Sept Ans. Les capots sont alors gris-blancs, avec les parements de manches larges aux couleurs du régiment. Sa coupe est inspirée du capot des gens de mer. Une illustration de la fin du 17e siècle montre d’ailleurs un canadien en raquette avec des manches ajustées à la matelote, un modèle pratique lorsqu’on doit voyager en canot. Il est populaire tant chez les soldats que les miliciens ou les troupes de la Marine, et se présente dans une multitude de variantes, court ou long, avec ou sans capuchon, au fil du temps (4).

Deux soldats des troupes de la Marine vers 1690, dans deux habillements bien différents. À gauche un soldat, dans son uniforme tel que porté en garnison. Celui qui est à droite est équipé pour une campagne militaire hivernale. Ces reconstitutions fort représentatives sont exécutées par Les Mousquets du Roi. Visitez leur page Facebook, en cliquant ici. Photos par Yves Fournier et par Ed Read, éditée by Kenneth Grant.

Le soldat troque volontiers son chapeau à large rebord, peu pratique lors des expéditions en forêt, pour une tuque plus chaude. Généralement rouge ou écarlate, elle est elle aussi inspirée des habitudes vestimentaires des marins et des peuples côtiers de France (5). Les guêtres laissent généralement place à des mitasses, sorte de jambières portées par les amérindiens constitués d’une pièce de laine cousue le long de la jambe. On laisse dépasser de cette couture un rebord de trois ou quatre doigts de largeur, qu’on resserre avec un ruban servant de jarretière.

Comme les souliers de cuir empêchent l’utilisation des raquettes, si utiles pour les déplacements sur la neige, le soldat lui préfère le mocassin en cuir de chevreuil, qui résiste bien au gel, un autre article emprunté au costume amérindien. D’autres préféreront la botte sauvage, qui remonte sur le mollet pour empêcher la neige de pénétrer. Par gros temps, des grappins peuvent aussi être fixés sous les pieds pour une meilleure prise au sol.

Quant aux armes, les soldats se garnissent volontiers d’une hachette pour remplacer l’épée, communément appelée casse-tête ou tomahawk. Plus courte que l’épée, elle est aussi utile pour fendre le bois que le crâne d’un adversaire.

On est aux antipodes de la tenue et de l’armement des officiers sur un champs de bataille en Europe ou dans un vaisseau lors d’une bataille navale. – René Chartrand, Consultant et historien militaire.

Qu’en est-il de l’été? En saison estivale, l’adaptation canadienne demeure et le soldat des compagnies franches va souvent combattre en chemise ou en veste, portant le brayet au lieu de la culotte et conservant ses mitasses et ses mocassins ou souliers de bœufs. Au final, il n’y a que pendant les parades, les batailles importantes comme celles des Plaines d’Abraham ou de Sainte-Foy, et les périodes de casernement que le soldat porte son habit réglementaire en Nouvelle-France.

David contre Goliath

De 1683 à 1755, les troupes de la Marine puis les compagnies franches demeurent la seule force militaire permanente au Canada. Différentes des troupes régulières, elles s’acclimatent rapidement aux réalités américaines, en s’inspirant du métissage des savoir-faire canadiens et amérindiens et sert d’outil de promotion sociale en intégrant une proportion impressionnante d’officiers d’origine canadienne.

Cette adaptation extraordinaire permettra de tenir en respect les populations des 13 colonies, pourtant supérieures en nombre, pendant plus d’un demi-siècle, un phénomène tout à fait unique dans les annales de l’histoire militaire. Expédiés vers ce qui devait sembler être le bout du monde, les soldats de la Marine ont été à la dure école de la guerre en Amérique et incarnent, à bien des égards, une première armée canadienne.

Samuel Venière

Historien consultant

Bibliographie

- Bertrand Fonck, Introduction à l’histoire des troupes de la Marine, dans Les officiers des troupes de la Marine au Canada: 1683-1760, sous la direction de Marcel Fournier, Septentrion 2017, p. 25. Voir aussi Arnaud Balvay, Les hommes des troupes de la Marine en Nouvelle-France, disponible en ligne ici

- 1683 Arrivée des premières compagnies franches de la Marine, Site web Navires venus en Nouvelle-France: gens de mers des origines à la conquête.

- Claude Villeneuve, Historique des compagnies franches de la marine, tiré du manuel de la Garnison de Québec, Site web du groupe de reconstitution La Garnison de Québec.

- Suzanne Gousse, Justaucorps en surtout / Capot canadien / année 1755. Indications pour les divers vêtements. Patrons de couture de la « Fleur de Lyse », p. 5-6-7

- Francis Back, S’habiller à la canadienne, Érudit. Revue Cap-aux-Diamants. https://www.erudit.org/en/journals/cd/1991-n24-cd1041843/7756ac.pdf

- René Chartrand, Un regard sur ce qu’est un officier des troupes de la Marine au Canada par rapport à son confrère servant dans l’armée en France, dans Op. Cit. Marcel Fournier, p. 86.

* Les effectifs des compagnies, bataillons et régiments sont sujets à changement, au fil du temps. On retrouvera des régiments de 400 à 1 000 hommes en France, composés de un à quatre bataillons. Les Anglais formeront parfois des régiments de 800 hommes. Les chiffres présentés ici sont les effectifs des divisions militaires au Canada pendant la Guerre de Sept Ans.

_________________________________________________________________________________________

Ce(tte) oeuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Partage à l’Identique 3.0 non transposé.