« Ceux-cy nous ont toujours fait la guerre, quoy qu’ils ayent quelquefois fait semblant de demander la paix » – Journal des jésuites, chapitre 5: Du païs des Iroquois et des chemins qui y conduisent, An 1665.

Aujourd’hui, j’aimerais vous partager un texte que j’ai rédigé l’an dernier avec l’historien Laurent Turcot pour sa chaîne Youtube L’histoire nous le Dira, une chaîne dédiée à la vulgarisation de l’histoire qui a récemment reçue le prestigieux prix du public pour le Prix Youtuber Histoire dans le cadre du salon Histoire de Lire – Versailles et que je vous incite fortement à visiter! Je joins également ici la vidéo, pour que vous puissiez apprécier les deux versions de cette capsule sur un événement fondateur de notre histoire:

Créée il y a tout juste un an, la chaîne l’Histoire nous le Dira rassemble aujourd’hui près de 60 000 abonnés!

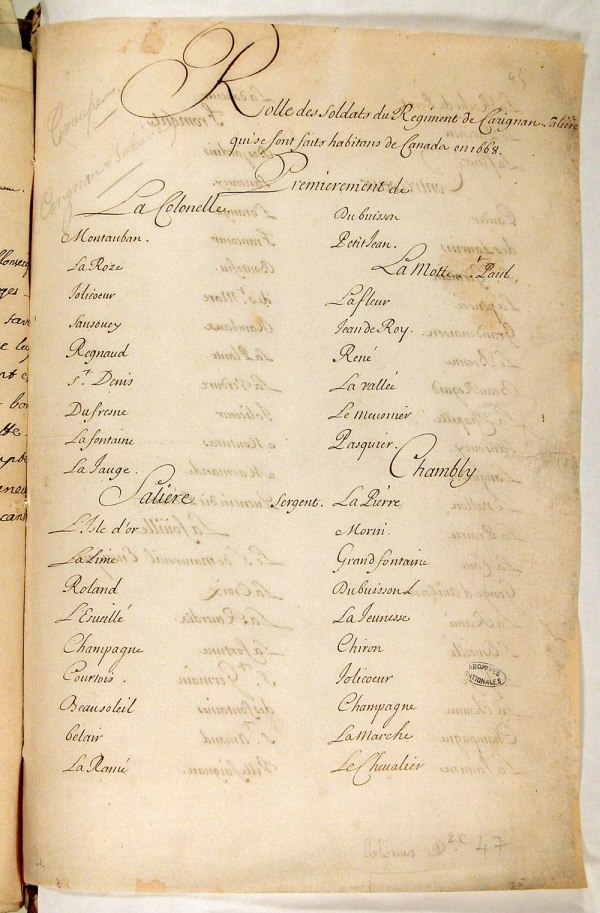

Le régiment de Carignan-Salières: ce nom vous dit probablement quelque chose. On dit que plus d’un million de Canadiens et Canadiennes descendraient aujourd’hui de ces soldats venus défendre la Nouvelle-France (1), dont un Québécois sur 10.

Plusieurs municipalités portent encore le nom de leurs officiers, comme Longueuil, Berthier, Verchères, et Chambly, par exemple (2). Des forts militaires construits de leurs mains sont aujourd’hui des centres d’interprétation historique reconnus. Nombreux sont ceux qui considèrent ces soldats comme les piliers de notre histoire (3).

Mais qui sont ces hommes qui ont marqué si durablement le paysage québécois? En quoi leurs actions ont-elles été si déterminantes et que sont-ils venus faire ici, exactement? Il faut retourner 350 ans en arrière pour le comprendre.

Des armes pour la paix, des bras pour la colonisation

Le 19 juin 1665 (4), les premières compagnies de soldats du Régiment de Carignan-Salières débarquent à Québec. L’événement a de quoi impressionner: près de 1 500 hommes en uniforme, marchant au rythme du tambour sous le claquement des énormes drapeaux régimentaires, arrivent dans une colonie qui comporte à peine 3 000 âmes. C’est Louis XIV, le Roi-Soleil, qui envoie ces troupes réglées au Canada pour soumettre ses ennemis à sa volonté.

On sent bien que quelque chose d’important se passe dans la colonie. Mais quoi?

C’est la guerre! Vers 1650, les incursions des Iroquois en Nouvelle-France sont de plus en plus fréquentes et violentes, notamment les Agniers, une des nations iroquoises les plus rapprochées (5).

Ils en ont gros sur le cœur contre les Français, qui sont en train de s’accaparer tout le marché de la traite des fourrure avec leurs alliés, les Hurons. L’objet de toutes les convoitises est alors la fourrure de castor, réputée excellente.

La ruée vers le castor

Le castor existe déjà en Europe, mais la ressource s’épuise dangereusement au 16e siècle (6). On découvrira ensuite qu’au Canada, elle est surabondante. « Jackpot« .

Ça tombe à pic, car le commerce des chapeaux en feutre de castor explose littéralement à la même époque. Léger, imperméable, indéchirable, gardant sa couleur au soleil, le feutre de castor devient un objet de luxe très recherché (7).

Dès leur arrivée en Nouvelle-France, les Français vont donc se lancer tête baissée dans ce commerce. Ils achètent leurs fourrures des Hurons, qui s’approvisionnent dans la région des grands lacs: la zone où la ressources est la plus abondante. Jusqu’ici, tout va bien.

Toutefois, vers 1650, le vent tourne. La population des Hurons se met à chuter drastiquement, notamment à cause des maladies transmises par les Européens qui déciment leur population: ce qu’on va appeler plus tard le « choc microbien ». Les Français doivent donc aller chercher la ressource eux-mêmes plus profondément dans le continent.

Montréal est fondée en 1642 entre autres pour servir ces ambitions. Les Iroquois n’apprécient pas du tout la progression des Français le long du Saint-Laurent et décident de harceler la colonie.

Un jour de 1652, une patrouille de trois indigènes bondit des buissons et attaque Martine Messier, une habitante de Montréal venue travailler la terre. À peine est-elle sortie de la ville qu’elle est battue à coups de tomahawk. Un des iroquois veut scalper la malheureuse, mais celle-ci évite la mort de peu en empoignant fermement son assaillant à « un endroit que la pudeur nous défend de nommer » (8), sauvant sa vie du même coup.

L’instinct de conservation est vif chez tout individu!

Des soldats à la dernière mode européenne

Toujours est-il qu’il faut faire quelque chose. On envoie alors Pierre Boucher, le gouverneur de Trois-Rivières, en 1661 demander l’aide du jeune Louis XIV, qui ne fera pas dans la demi-mesure pour punir ceux qui s’attaquent au domaine du Roi.

Qui sont ces soldats et à quoi ressemblent-ils?

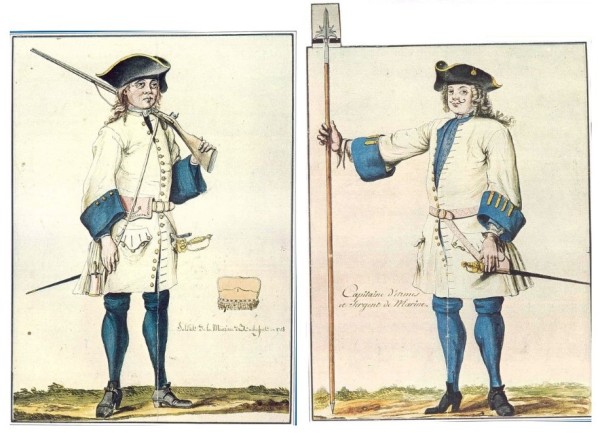

La présence d’un régiment entier de soldats professionnels est du jamais-vu, en Nouvelle-France à l’époque. Leur éclat tranche net avec les manières rudes de la colonie.

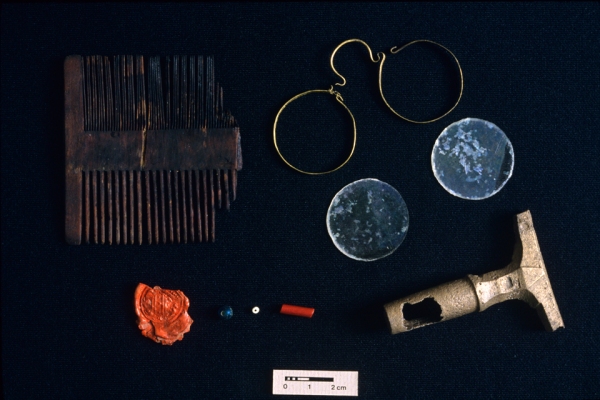

Leur uniforme est inspiré de la dernière mode européenne: Par dessus la culotte et la veste de laine, ils portent un manteau ample qui leur descend jusqu’aux genoux: le justaucorps. Un large chapeau complète l’ensemble. Le régiment de Carignan-Salières est d’ailleurs un des premiers en Europe à imposer le même habit à tout le régiment.

L’équipement est particulièrement moderne. En plus de l’épée et des charges de poudre noires portées en bandouillère, 30% du régiment est équipé du fameux fusil à pierre, une arme révolutionnaire à l’époque. Contrairement au mousquet, qui fonctionne grâce à une mèche dont l’entretien cause beaucoup de complications, le fusil à pierre est mis à feu grâce à une pierre de silex et nécessite peu d’entretien.

Ces hommes viennent de très loin: aussitôt choisi pour cette mission, le régiment va traverser a France à pied pendant trois semaines (9). Les hommes sont ensuite convoyés dans sept navires qui arriveront à Québec de juin à septembre 1665 (10).

Si l’arrivée de ces troupes inspire confiance et rehausse le moral de la colonie, on se rend vite compte qu’elles sont mal préparées à affronter le climat rigoureux.

On se le demande: comment arriverons-t-ils, dans ces lourds habits, à briser un ennemi léger et rapide, qui connait parfaitement la région? Ces Européens survivront-ils à la rudesse du pays?

Officier du Régiment de Carignan-Salières, 1666. Original par Lucien Rousselot en 1931. Robert Rosewarne. BAC, MIKAN 2837773, 2896020, http://collectionscanada.gc.ca/pam_archives/index.php?fuseaction=genitem.displayItem&rec_nbr=2896020&lang=eng&rec_nbr_list=2896020,2837773

Remuer ciel et terre: une démonstration de force musclée

Les officiers du Régiment de Carignan-Salières ne laisseront pas aux habitants le temps de se poser la question très longtemps. Aussitôt arrivés, les hommes se mettent à construire des forts le long de la rivière Richelieu pour verrouiller la route d’invasion des Iroquois. Dès l’automne, les forts Saint-Louis, Richelieu et Sainte-Thérése sont érigés (11).

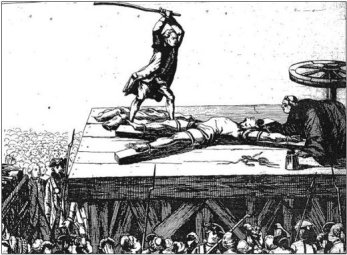

Un plan téméraire est ensuite organisé pour attaquer l’ennemi au cœur de leur propre territoire… en plein hiver (12)!

Pour agrandir le document, cliquer ici

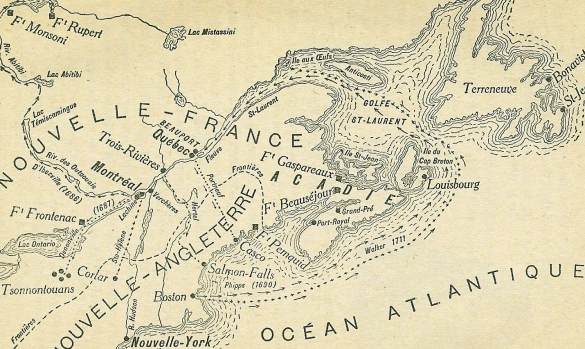

En janvier 1666, environ 600 soldats du régiment et 70 Canadiens envahissent le pays Mohawk. Quelques Iroquois tombe dans l’embuscade, mais au final l’expédition échoue car la troupe a du mal à trouver son chemin dans ce monde sans route, où les bons guides constituent l’unique façon de s’orienter.

En septembre, une autre expédition est envoyée. Cette fois, les soldats accomplissent leur mission. Ils font irruption dans les villages Iroquois et les détruisent. La victoire est totale… ou presque! Car les Iroquois, préférant éviter le combat, ont fui leurs villages, qui étaient donc vides quand les Français y sont arrivés.

Que penser de ces expéditions? Si aucun combat n’a réellement eu lieu, les Iroquois ont été impressionnés par cette démonstration de force musclée, assez du moins pour signer une paix avec la France l’année suivante, en 1667 (13).

Un héritage durable

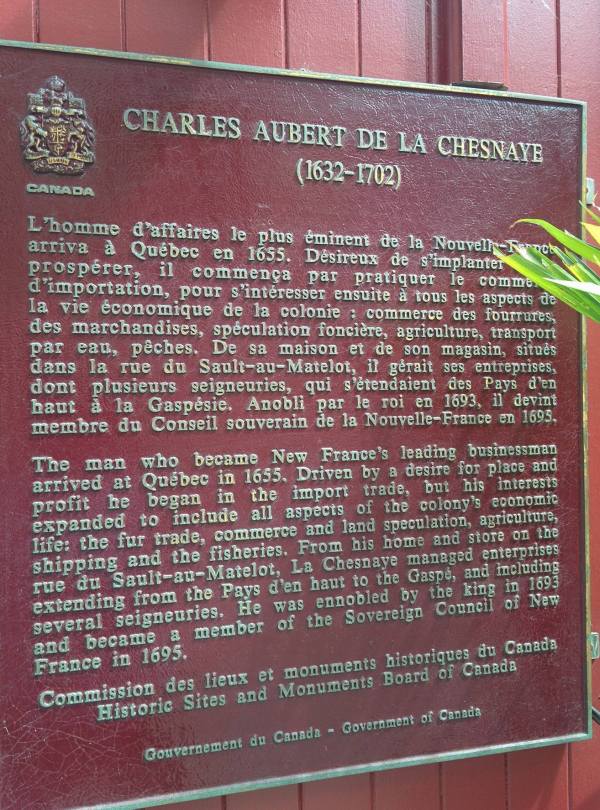

Que retenir du passage de ces hommes? Premièrement, leur venue marque une rupture nette dans la gestion de la colonie: depuis 1663, celle-ci est sous la gouverne directe du roi de France, et non plus entre les mains de compagnies marchandes comme celle des Cent-Associés. Québec prend une toute nouvelle place dans l’administration royale, dont une des premières manifestation est l’envoi des troupe du Carignan-Salières.

Ces soldats vont également servir aux projets de colonisation du Canada encouragés par le Roi. Une fois le pays pacifié, la Couronne va fortement inciter les soldats à s’établir au Canada en leur offrant des terres. Cette proposition généreuse va convaincre environ 400 soldats à rester (14). De ce nombre, 283 se marieront et auront une descendance, dont plusieurs avec des filles du Roy (15).

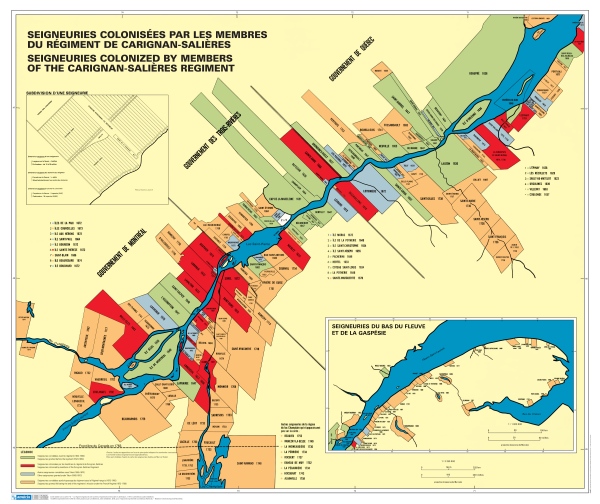

La région où les seigneuries concédées aux officiers du régiment sont le plus concentrées se situe à l’embouchure de la rivière Richelieu sur le fleuve Saint-Laurent: Berthier, Lanoraie, Lavaltrie, Sorel, Contrecoeur et Verchères, par exemple, portent toujours les noms de ces officiers (16).

Leur passage va également permettre à d’autres colons de s’installer dans les zones nouvellement sécurisées, notamment le long de la rivière Richelieu, mais aussi d’étendre la colonisation au bas du fleuve et en Gaspésie. Cette paix nouvelle va également inaugurer une période de prospérité durable.

En vert, les seigneuries datant d’avant le passage du régiment de Carignan-Salières. En rouge, les seigneuries accordés aux militaires après leur passage. En jaune, les seigneuries accordées après leur passage. Radio-Canada: https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/738872/regiment-carignan-salieres-soldats-350e-anniversaire-arrivee

Finalement, l’expérience et les connaissances militaires de ces soldats seront mises à profit dans la formation d’une nouvelle milice canadienne, destinée à protéger la colonie des menaces futures.

Pour servir ces ambitions, les règles relatives aux armes seront plus flexibles dans la colonie que dans la mère patrie: En France, le droit de chasse est étroitement réglementé, réservé aux classes supérieures. Dans la colonie, la hiérarchie se trouve inversée. Les autorités favorisent la circulation des armes à feu, émettent même des ordonnances pour obliger chaque habitant à s’en procurer et la chasse est largement répandue.

Au final, ce n’est qu’après le passage des soldats du régiment de Carignan-Salières que les Français prennent totalement le contrôle de la vallée laurentienne.

Il faudra attendre 1690 pour qu’une autre menace pèse sur la Nouvelle-France, cette fois venant d’un ennemi que la France ne connait que trop bien: les Anglais.

Mais ça, c’est une autre histoire…

Samuel Venière

Historien consultant

- L’histoire du Québec: le régiment de Carignan-Salières, Capsule éducatives, https://www.youtube.com/watch?v=MeMQ4VY_QE8

- Ibid.

- Désignation de l’arrivée du régiment de Carignan-Salières en Nouvelle-France comme événement historique, Culture et communications Québec, Gouvernement du Québec, https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=2328&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=7207&cHash=83ecd704525bbdee4655a3fb7db8c8de

- Arrivée du régiment de Carignan-Salières en Nouvelle-France, Culture et Communications Québec, Gouvernement du Québec, http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=26633&type=pge#.WtpFuS7wbIU

- [Les Six-Nations iroquoises sont composées, d’ouest en est des Tuscaroras, les Sénécas (Tsonnontouans), les Cayugas (Goyogoins), les Onondagas (Onontagués), les Onéidas (Onnéiouts) et les Agniers (Mohawks).

- Scénario:Visite guidée Lys et Lion, Les Services historiques les Six-Associés, Marie-Ève Ouellette, Ph D. Historienne et Benoît Bourdages.

- Ibid.

- François Dollier de Casson, Histoire de Montréal, dans Mémoire de la Société historique de Montréal, Montréal, 1868, p. 84, tiré de La vie libertine en Nouvelle-France de Robert-Lionel Séguin, Septentrion 2017 (première édition 1972), p. 17.

- Arrivée du régiment de Carignan-Salières en Nouvelle-France, Culture et Communications Québec, Gouvernement du Québec, http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=26633&type=pge#.WtpFuS7wbIU

- Ibid.

- Arrivée du régiment de Carignan-Salières en Nouvelle-France, Culture et Communications Québec, Gouvernement du Québec, http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=26633&type=pge#.WtpFuS7wbIU

- Carignan-Salières, régiment de, Encyclopédie canadienne en Ligne, http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/carignan-salieres-regiment-de/

- Ibid.

- Ibid.

- Arrivée du régiment de Carignan-Salières en Nouvelle-France, Culture et Communications Québec, Gouvernement du Québec, http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=26633&type=pge#.WtpFuS7wbIU

- Descendants du régiment Carignan-Salières, garde à vous! , Ici Radio-Canada, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/738872/regiment-carignan-salieres-soldats-350e-anniversaire-arrivee