« C’est grand pitié que d’estre vieux, mais il ne l’est pas qui veut » – Jacques Lagniet

Vous êtes du genre à « blasphémer »? Soyez discret, car depuis 1666, tous les blasphémateurs, qui auront été repris sept fois, auront la lèvre supérieure coupée. Tenez votre langue, car à la huitième offense, elle vous sera enlevée. Voilà ce qu’on appelle, dans le jargon judiciaire du temps, l’abcision: l’« action par lequel, en exécution d’un jugement, le bourreau coupe un membre à un condamné »(1). Si la sentence nous paraît sévère, exagérée, le contexte peut nous aider à comprendre:

Le verbe primait en Nouvelle-France, il supplantait l’écrit dans une société ou l’analphabétisme prévalait. On donnait sa parole. Celle-ci était une marque de confiance dans cette société. Les réputations se faisaient et se défaisaient par elles. – André Lachance (2)

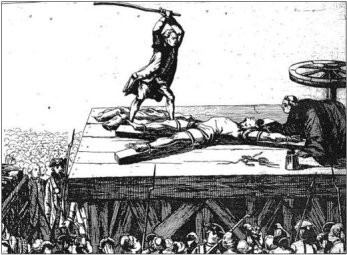

Le supplice de la roue: le condamné reçoit des coups de barres, destinés à lui rompre les membres à vif, avant d’être laissé pour mort sur une roue, face contre ciel. « Les images de la justice dans l’estampe, de 1750 à 1789 ».

L’histoire de Québec est, à bien des égards, une histoire violente. Les crimes ne sont pas rares, et ils sont durement punis par la justice, censée montrer l’exemple. La plupart du temps, ce sont des délits mineurs: vols, insultes, voies de fait. Une criminalité du quotidien qu’on attribue à quelques délinquants, qui « contaminent » la bonne société. Et pour éviter cette contamination, il faut dissuader ceux qui seraient tentés de les imiter.

Voici pourquoi les sentences graves sont presque toujours publiques. Les exécutions ont lieu devant la foule, dans les endroits les plus achalandés de la villes, dans une mise en scène calculée où la souffrance et la misère des condamnés sont offertes en spectacle par l’exécuteur des hautes-œuvres – littéralement, le bourreau – dans le but de saisir les esprits, de marquer l’imagination par la violence, la peur et le dégoût.

Transgresser

Parce qu’on tient la parole en si haute estime, une simple insulte peut mener devant les tribunaux royaux. La violence verbale est omniprésente, dans cette société ou la rudesse, voire même la brutalité des attitudes constituait la norme. La parole jaillit spontanément, et la réponse est immédiate. Mais de quoi s’insulte-t-on, au temps du régime français? Le registre est plutôt riche.

Pour injurier une femme, le répertoire sexuel est particulièrement exploité. Les insultes les plus graves sont celles de « putain publique », « putain d’ivrognesse », « garçe », « maquerelle », « coureuse de garçons ». Ce sont des injures très répandues dans la colonie. Pour une femme, être accusée de prostituée est la pire des insultes, la plus déshonorante, car celle qui portent le plus attentes à ses mœurs. Pour les hommes, les pires injures sont celles qui s’attaquent à leur honnêteté; les plus répandues sont « fripon » et ses synonymes, « voleur, coquin, gueux, maraud, receleur, faquin, canaille et cartouche » (3). On les compare aussi parfois aux animaux; « bougre de chien », « cochon », « élan », « vilaine » sont tout aussi fréquents.

Ces agressions verbales sont souvent punies par des amendes qui peuvent être très élevées. En novembre 1728, Charlotte Turpin, une fermière, dut payer 100 livres à sa maîtresse, Marie-Catherine Trottier – femme du soldat des troupes de la marine François Picoté du Belestre – pour l’avoir injurié de « gueuse » et de « putain ». En 1721, deux hommes de Québec durent verser « solidairement » une amende de 400 livres à Louise Quay, la fille d’un débiteur de boisson, pour avoir affirmé « avoir eu un commerce charnel avec elle ».

Reste que si la plupart des délits commis sont d’ordres mineurs, des crimes graves ont aussi lieu. Les duels, par exemple, sont très sévèrement réprimés: la peine mort y est la seule sentence possible, mais cela n’est pas assez. Les coupables ont parfois le poignet droit coupé avant d’être pendu. La dépouille est ensuite « salie » car traînée, face contre terre, à travers toute la ville jusqu’à la voirie (littéralement, le dépotoir) pour y être jeté, à travers les déchets et les immondices. Les biens du condamné sont ensuite saisis, laissant les membres de sa famille dans une pauvreté totale et le déshonneur le plus complet.

Pourquoi un homme voudrait donc ainsi risquer de terminer sa vie? L’honneur. C’est l’unique raison, et la plus importante. L’honneur, qui est l’apanage d’une élite sociale et des privilèges qu’elle s’offre et qui la distingue des couches sociales moins élevées. Car les gens du commun ne se provoquent pas en duel et cela s’explique notamment par le fait qu’ils n’ont pas le droit de porter l’épée, un privilège réservé aux nobles et aux soldats. Cela dit, tous les duels ne finissent pas par la mort d’un des participants. De 1608 à 1763, seules 9 personnes sont décédées des suites d’un duel.

Juger

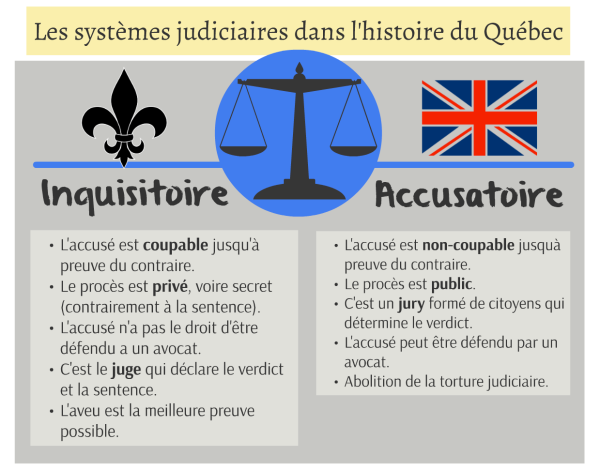

Pour qu’un jugement soit émis, une plainte doit être portée aux tribunaux royaux – à Québec, cette cour de justice porte le nom de « Prévôté ». La justice française de l’époque, dite « inquisitoire » est radicalement différente de celle qui a été implantée après la conquête anglaise de 1760, dite « accusatoire », voire opposée:

Puisque l’accusé est coupable jusqu’à preuve du contraire, on recourt fréquemment à la torture pour obtenir des aveux, qui sont considérés comme « la reine des preuves ». Aucun témoignage n’équivaut à un aveu. Toute la procédure judiciaire tourne autour de celui-ci, car un accusé ne peut être condamné à mort sans avoir avoué son crime. Tout est mis en œuvre pour les obtenir, la justice étant très pointilleuse en ce qui concerne les preuves, exigeant qu’elles soient « plus lucides que le clair jour luisant à midi », selon une vieille formule (4). Les aveux sont obtenus de gré ou de force, en utilisant la torture au besoin. On dit alors qu’on soumet l’individu à « la question ».

Puisque l’accusé est coupable jusqu’à preuve du contraire, on recourt fréquemment à la torture pour obtenir des aveux, qui sont considérés comme « la reine des preuves ». Aucun témoignage n’équivaut à un aveu. Toute la procédure judiciaire tourne autour de celui-ci, car un accusé ne peut être condamné à mort sans avoir avoué son crime. Tout est mis en œuvre pour les obtenir, la justice étant très pointilleuse en ce qui concerne les preuves, exigeant qu’elles soient « plus lucides que le clair jour luisant à midi », selon une vieille formule (4). Les aveux sont obtenus de gré ou de force, en utilisant la torture au besoin. On dit alors qu’on soumet l’individu à « la question ».

Avant de subir la question, l’individu était laissé de huit à dix heures sans manger. Il était ensuite examiné par un chirurgien, qui évaluait sa capacité physique à subir la torture. Le maître des hautes œuvres administrait ensuite la question. Les magistrats de Paris utilisèrent souvent le supplice de l’eau ou des brodequins, pour l’épreuve de la question; à Louisbourg, on utilisa le supplice du feu, mais dans la colonie laurentienne, les juges n’utilisèrent que les brodequins. Voici en quoi le procédé consiste:

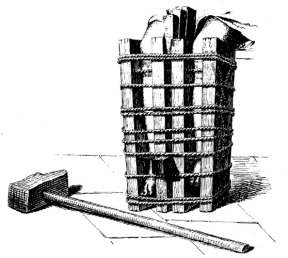

Puis l’exécuteur déchaussait le condamné, l’asseyait sur le «siège de la Question », le mettait « nues jambes », plaçait celle-ci entre quatre « bouts de planches » de bois dur (habituellement du chêne) qu’il attachait et serrait fortement avec de la corde. Ensuite commençaient les tourments. Le bourreau, après avoir inséré un coin de bois entre les jambes et la planche au niveau des genoux, frappait fortement sur le coin. […] Chaque fois que l’exécuteur frappait sur un coin, le juge demandait au supplicié d’avouer et le greffier notait fidèlement, souvent textuellement, la réponse dans un registre. – André Lanchance (5)

Normalement, les juges n’en viennent pas tout de suite à la torture. On commence par montrer au condamné tous les outils qui seront utilisés pour le faire souffrir. Ce n’est qu’une fois que tous les moyens « pacifiques » ont été employés qu’on a recours à la question. Instrument légal apte à établir la vérité judiciaire, cette méthode répond à l’une des difficultés principales qu’un juge de l’époque avait à surmonter : réunir des preuves.

D’ailleurs, une fois ces preuves obtenues, habituellement les choses ne s’améliorent pas pour le condamné. Et c’est là que le bourreau entre véritablement en scène…

Punir

Il y a bien des façons de punir: carcan, brodequins, mutilations, fouet, pendaison, décapitation, flétrissure, galères; le choix de manque pas. Le carcan était un collier métallique ou en bois servant à attacher un condamné. Surtout utilisé pour les petits criminels, on dispose le malfrat en public, pendant quelques heures, exposé à l’humiliation publique. Le fouet est également très répandu et populaire. Tant utilisé pour les soldats que les citoyens, on prévoit habituellement un trajet marqué d’arrêts où le bourreau chaque fois inflige 6 ou 7 coups au condamné, dépendamment de la gravité du crime commis.

La flétrissure, une des multiples méthodes de châtiment non-mortels. Un des bourreaux applique le fer tandis qu’un autre agite une poignée de verge, appelée communément une « bourrée », d’où s’inspire le mot « bourreau ».

La flétrissure est le fait de marquer au fer rouge un condamné. Sous le régime français, on a l’habitude de marquer l’épaule ou la joue d’une fleur de Lis. On inscrit un « V » pour les voleurs, et « W »pour un voleur récidiviste. Nul besoin de mentionner que ces marques indélébiles changent définitivement la vie des affligés, notamment quand la flétrissure est au visage… et ça c’est quand la plaie ne s’infecte pas, ce qui est rare.

Après les avoir marqués des lettres « GAL » avec le fer, on expédie parfois les condamnés aux galères. Cette peine est une des pires imaginables, les chances d’y survivre étant quasi nulles. Les galériens sont expédiés en France, débarquent au port de La Rochelle ou autres, doivent traverser à pied une partie de la France, attachés à la chaîne des forçats, subissant les coups des gardiens en plus des injures et insultes des passants, pour enfin parvenir à Marseille. De là, embarqués à bord de ces galères glauques, propulsés par toute une force humaine asservie et maltraitée, ils sont nus jusqu’à la taille et enchaînés à leur banc jour et nuit, sous la menace constante du fouet. « À leur apogée, vers 1680, les galères du roi utilisaient un total de 7000 rameurs. »(6) Considérées comme trop coûteuses et peu efficaces, les galères sont abolies en 1749, et remplacées par le « bagne », un établissement pénitentiaire de travaux forcés, alors appelés « galères sèches ».

Que faire quand, par exemple, un condamné est en fuite? La peine est-elle abandonnée? Non. En aucun cas la peine ne peut être abandonnée, car ce serait là montrer que des crimes demeurent impunis. En l’absence des criminels, le châtiment s’effectue « par effigie ». La méthode consiste à peindre une représentation du condamné et d’appliquer le châtiment à cette image. Une scène qui devait, on se l’imagine bien, être légèrement moins spectaculaire que celle d’un supplicié bien vivant.

Éxécuter

Un seul homme détient le droit légal d’enlever la vie en Nouvelle-France: le bourreau. Il joue un rôle crucial dans la colonie pour appliquer les châtiments corporels. Il incarne ni plus ni moins que le bras justicier du roi, infligeant dans la chair et les esprits la souffrance et la vengeance royale. Il n’y a normalement qu’un bourreau en Nouvelle-France. De quoi avait-il l’air? On pense qu’il était vêtu de rouge:

[…] son costume ressemblait à celui de l’exécuteur français, si l’on se fie à la liste de vêtements emportés par le bourreau Jacques Élie dans sa fuite vers la Nouvelle-Angleterre en 1710. On y retrouve en effet plusieurs vêtements de couleur rouge, comme des culottes de Mazamet rouges, un gilet et une chemise de même étoffe et de même couleur, ainsi qu’un autre gilet rouge – André Lachance (7)

Le maître des tourments est marginalisé et n’inspire que l’horreur et le dégoût. Les gens estiment qu’il est contaminé par la souillure des criminels qu’il châtiait. Marginalisé socialement, il l’est aussi physiquement dans la ville, vivant à l’écart des autres, dans une demeure fournie par l’État, éloignée du centre urbain. À Québec, il habite la « redoute du bourreau », une des tours de guet qui bordaient la muraille côté ouest de la ville. On peut encore aujourd’hui visiter le lieu où s’élevait le petit édifice, à l’extrémité ouest de l’actuel Parc de l’Artillerie, près des Nouvelles casernes.

Peu expérimenté d’abord, on le laisse habituellement se « faire la main » sur les criminels, mais on s’attend à ce qu’il ne rate pas l’exécution. S’il fait mal son travail, la foule peut rapidement s’emporter et même intervenir jusqu’à libérer le prisonnier, considérée comme une victime de l’incompétence de l’exécuteur. Sa maladresse peut même lui coûter la vie. Néanmoins, il a la chance d’avoir un salaire décent. À Québec, il est payé 300 livres par an, ce qui équivaut au salaire annuel d’un ouvrier spécialisé au milieu du milieu du 18e siècle (8).

Décapitation de Lally-Tollendal (1766). Le bourreau s’y reprendra à plusieurs fois pour trancher la tête.

La pendaison est la plus commune des peines capitales. Des 89 personnes qui furent condamnées à la peine de mort sous le régime français, 69 furent pendus (9). Les roturiers sont ainsi traînés sur la place publique, montés sur une échelle pour être attaché à la corde puis pendus, haut et court. La décapitation est, quant à elle, le privilège des nobles. Seuls quelques gentilshommes en écopèrent, pour peine d’avoir tué leur adversaire au cours d’un duel. Mais de ces quelques nobles condamnés, tous parvinrent à s’échapper avant de subir leur châtiment. Le supplice de la roue était sans doute la plus horrible des façons de mourir. C’était un des châtiments les plus douloureux car le bourreau brisait les membres du condamné encore en vie, avant de le laisser pour mort sur une roue, face contre ciel.

Conclusion

Cette petite criminalité nous renseigne bien plus sur le quotidien des gens, sur leur manière de régler les conflits, sur les sujets de discordes communs, que les crimes graves, beaucoup plus rares. Si la conquête anglaise voit abolir la torture judiciaire, la torture en tant que sentence n’est pas abandonnée, loin de là. Des supplices bien plus horribles que ceux ci-dessus mentionnés eurent cours encore longtemps. Très longtemps. À titre d’exemple, le dernier bourreau de France, Marcel Chevalier, demeura en fonction jusqu’au 9 octobre 1981, date à laquelle la peine de mort fut abolie dans l’hexagone. 1981…

Samuel Venière

Historien

_________________________________________________________________________________________

1. Saint Edme, Dictionnaire de la pénalité dans toutes les parties du monde connu, T.1.

2. Délinquants, juges et bourreaux en Nouvelle-France, André Lachance, p. 20.

3. Ibid., p. 23.

4. Ibid., p. 124.

5. Ibid., p. 127

7. Op. Cit., André Lachance, p. 201.

9 . Ibid., Lanchance, p. 148.

_________________________________________________________________________________________

Ce(tte) oeuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Partage à l’Identique 3.0 non transposé.