« Une forteresse se prend par l’habileté, non pas par la seule violence » – Arthur Conan Doyle, the british campaign in France and in Flanders.

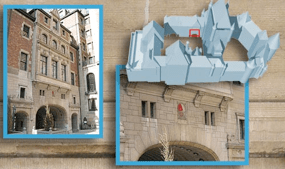

Peu de gens savent que la première chute de Québec ne date pas de 1759, mais bien d’un siècle et demi plus tôt en 1629, suite aux manœuvres des frères Kirke. À cette époque, Québec n’est encore qu’un comptoir, comme les Européens en sèment depuis une centaine d’années partout en Amérique du Nord, qui se développe autour d’une petite place forte; l’Habitation. Sa structure temporaire en bois rappelle les petits châteaux médiévaux, avec logement, magasins et ouvrages défensifs. Elle est le centre névralgique de toutes les opérations menées en Nouvelle-France. Construite par Samuel De Champlain en 1608, elle sera entièrement rénovée en 1623, prenant dès lors l’aspect d’un U flanqué de deux tourelles d’angle et ceinturé d’une palissade (1. p. 56). L’Habitation prend l’allure d’un véritable fortin. Malgré cela, ces fortifications restent rudimentaires.

L’aventure des frères Kirke s’inscrit dans le contexte de la guerre de Trente Ans en Europe, plus spécifiquement à la lumière des manœuvres pour l’exclusivité pour le commerce de fourrures en Amérique du Nord. Dès le début du 17e siècle, les Anglais et les Français ont des yeux voraces rivés sur les ressources du Nouveau Monde. Les deux nations rivalisent pour s’y établir en premier et une véritable course commence alors: La France fonde Tadoussac en 1600 et Québec en 1608 alors que la Grande-Bretagne, non loin de là, établit des colons à Jamestown en 1607 et à Plymouth en 1620. Des rivalités incessantes mènent à une déclaration de guerre officielle entre la France de Louis XIII et l’Angleterre de Charles 1er en 1627. Mais l’expédition des Kirke ne peut être comprise comme le prolongement de cette guerre en Amérique. Elle résulte plutôt d’une révolte des huguenots (protestants français) contre l’attitude du Cardinal Richelieu et la convoitise suscitée par la traite des fourrures dans la vallée laurentienne (1. p. 96).

En 1627, Louis XIII et son ministre Richelieu accorde le monopole exclusif de la traite des pelleteries (fourrures) à la nouvelle Compagnie des Cents-Associés. Au même moment, des marchands londoniens, dont Gervase Kirke, demandent des privilèges sur le même territoire au roi d’Angleterre. Celui-ci accorde, en 1628, des lettres autorisant la course et l’attaque de tout navire français dans la zone concernée. Les fils de Gervase Kirke (David, Lewis, Thomas, John et James) montent ainsi une escadre de trois navires sous le commandement de l’aîné, David. Pourtant, les Kirke ne sont pas Anglais… Mais bien Français! Les frères David et Thomas Kirke naissent à Dieppe, en France. Issu d’une famille marchande, David fera fortune en commerçant tant en France qu’en Angleterre. Convertie en corsaire et attirée par les opportunités commerciales fournies par la guerre, la famille part une première fois de Grande-Bretagne en 1628 avec pour objectif de soumettre la Nouvelle-France (2).

L’art et l’éthique de la guerre en Europe

Soldats français du début du XVIIe siècle: Ces soldats français sont habillés dans un style qui est répandu dans presque toute l’Europe occidentale au début du XVIIe siècle. Gravure du milieu du XIXe siècle, d’après un dessin d’Alfred de Marbot.

La logique militaire du 17e siècle n’implique pas nécessairement la destruction totale de l’adversaire. On se contente de prendre avantage sur l’ennemi et de l’affaiblir afin d’en tirer le maximum. On conçois la guerre différemment, presque comme un sport, une démonstration d’habiletés. Comme les lois implicites encadrant un duel entre gentilshommes, la guerre est soumise à un ensemble de règles d’éthique ou code de civilité. La courtoisie fait toujours partie des échanges, symbole du raffinement et de l’éducation des hommes qui s’opposent. On préfère les escarmouches et les petits affrontements aux grandes batailles coûteuses. En Europe, on invite même parfois les citadins à assister aux batailles à partir des remparts de la ville la plus près en guise de spectacle! N’est-ce pas trop dangereux? Pas encore. L’efficacité de l’appareil militaire demeure relativement médiocre (3). Le principe même de la guerre revêt un aspect de divertissement, qui va rapidement disparaître à la fin du 17e siècle. C’est qu’à ce moment, les développements de la cannonerie provoquent une hausse effrayante du nombre de mort sur le champ de bataille et des scènes de plus en plus morbides et difficiles à voir. Assister, même de loin, à une bataille devient trop risqué dû à la portée croissante des projectiles et on finit par interdire cette pratique, par sécurité.

Les commandements militaires sont habituellement le privilège des nobles; les « bellatores» (littéralement, ceux qui se battent). C’est l’ordre de préférence de la société. Leur pratique doit donc être le reflet de cette classe. Cette courtoisie, on la remarque dans le conflit qui va opposer Samuel de Champlain aux frères Kirke, notamment par le biais des échanges que s’écriront les deux parties par l’entremise de lettres ainsi que du vocabulaire employé lors des négociations.

Les frères passent à l’assaut

Em 1628, les frères Kirke tentent une première fois de conquérir de Québec. Avec 150 fantassins à bord de leur trois navires, ils descendent le fleuve et s’emparent de Tadoussac. Afin de couper les vivres aux Français, ils mettent à feu la ferme de Cap Tourmente, à proximité de Québec, qui est la première exploitation agricole en Nouvelle France (1626) et sert de réserve à foin et lieu de pâturages pour les gens de Québec. Les Kirke interceptent également un bateau portant des vivres à la cité afin d’en accélérer la soumission. Le troupe est persuadée de pouvoir prendre la ville rapidement. Tout en prenant progressivement le contrôle du fleuve Saint-Laurent d’Est en Ouest, les frères Kirke prennent leur quartiers à Tadoussac d’où ils font parvenir une missive à Champlain l’enjoignant de capituler. David Kirke écrit:

« Je m’étais préparé pour vous aller trouver trouver mais j’ai trouvé meilleur seulement d’envoyer une patache et deux chaloupes pour détruire et se saisir du bétail qui est à cap Tourmente, car je sais que, quand vous serez incommodé de vivres, j’obtiendrai plus facilement ce que je désire, qui est l’habitation. […] C’est pourquoi voyez ce que vous désirez faire, si me désirez rendre l’habitation ou non, car, Dieu aidant, tôt ou tard, il faut que je l’aie. […] Mandez-moi ce que [vous] désirez faire et traiter avec moi pour cette affaire. Envoyez moi un homme pour cet effet, lequel je vous assure de chérir comme moi-même, avec toutes sortes de consentements, et d’octroyer toutes demandes raisonnables que désirerez vous résolvant [résoudant] à me rendre l’habitation. Attendant votre réponse et vous résolvant de faire ce que dessus, je demeurerai, messieurs, et, plus bas, votre affectionné serviteur, David Quer [Kirke], du bord de La Vicaille, ce 18 juillet 1628 […] » (4. p.114)

La situation est critique pour Champlain. Québec ne manque pas d’armes, mais plutôt d’hommes et de vivres. Champlain doit agir vite, car le contrôle du fleuve par les Anglais menace d’affamer la

Ferme de Cap Tourmente construite en 1626. Première exploitation agricole en Nouvelle-France. © Francis Back

colonie, et fait alors un choix décisif ; utiliser la ruse pour tromper son adversaire. Observant que les Kirke, demeurés à Tadoussac, les menacent de loin, il déduit qu’ils ignorent si les Français sont préparés à se défendre ou non. Il décide d’exploiter cette faille et fait alors parvenir une lettre aux Kirke affirmant qu’ils ont amplement de vivres et d’armes pour combattre, ce qui est totalement faux. En guise de réponse, il leur tient cet éloquent discours:

« La vérité [est] que plus il y a de vivres en une place de guerre [et] mieux elle se maintient contre les orages du temps [...] C’est pourquoi, ayant encore des grains, blés d’Inde, pois, fèves, sans ce que le pays fournit, dont les soldats de ce lieu se passent aussi bien que s’ils avaient les meilleures farines du monde, et sachant très bien que rendre un fort et l’habitation en l’état que nous sommes maintenant, nous ne serions pas dignes de paraître hommes devant notre roi [et] que nous fussions répréhensibles et mériter un châtiment rigoureux devant Dieu et les hommes. La mort combattant nous sera honorable » (3. p.114-115).

En vérité, Champlain parle lui-même pour l’hiver de 1628-1629 de « 55 à 60 personnes » dans la colonie, dont 18 seulement « en état de travailler aux choses nécessaires, tant du fort de l’habitation qu’au Cap Tourmente » (1. p. 98). Il est loin de pouvoir supporter le siège de 150 hommes. Pourtant, même s’il n’a pas les ressources qu’il proclame, sa stratégie fonctionne! Les Anglais rebroussent chemin. Champlain avouera plus tard:

« ils [les Kirke] délibérèrent [de] ne perdre de temps, voyant n’y avoir rien à faire, croyant que nous fussions mieux pourvus de vivre et de munitions de guerre que nous étions, chaque homme étant réduit sept onces de pois par jour, n’y ayant pour l’or que cinquante livre de poudre à canon, peu de mèches et de toutes autres commodités. S’ils eussent suivis leur pointe, malaisément pouvions-nous résister, attendu la misère en laquelle nous étions, car en ces occasions bonne mine n’est pas défendue ». (4. p.115)

Ce bluff audacieux convainc les frères d’abandonner l’assaut. Pour l’instant.

Champlain a gagné du temps, mais sa situation est précaire. La disette s’installe et ce dernier joue des alliances avec les Amérindiens afin d’économiser des vivres en faisant héberger chez eux quelques colons. L’année suivante, en 1629, soutenus par la Company of Adventurers to Canada, les Kirke réapparaissent sur le fleuve Saint-Laurent avec, cette fois, une troupe de 500 hommes. Ils assiègent la ville sans tarder et écrivent à Champlain:

Monsieur, en suite de ce que mon frère [David Kirke] vous manda l’année passée que tôt ou tard il aurait Québec, n’étant secouru, il nous a chargé de vous assurer de notre amitié, comme nous vous faisons de la nôtre. Et sachant très bien les nécessités extrêmes de toutes choses auxquelles vous êtes, que vous ayez à lui remettre le fort et l’habitation entre nos mains ». (4. p. 150.)

Décidément, ceux-ci sont tenaces. N’ayant reçu aucun secours de la France et impuissant à soutenir le siège, « sans vivres, poudres ni mèche et sans secours», Champlain n’a plus le choix et se résigne à capituler et ensuite de quitter Québec, que les Kirke occuperont jusqu’en 1632. Pendant l’occupation, la plupart des Français sont déportés en France.

La conquête «illégale»

Champlain, ramené en Angleterre puis expédié en France, apprend alors que plusieurs autres places françaises sont tombées dans la guerre contre l’Angleterre, comme Port-Royal, Pentagouet et Cap-Breton. Qu’à cela ne tienne, il apprend également que la prise de Québec s’est déroulé plus de trois mois après la signature du traité de Saint-Germain-en-Laye mettant officiellement fin au conflit entre l’Angleterre et la France. Par conséquent, la prise de Québec est illégale et l’Angleterre doit rendre les territoires soumis à la France. Le 29 mars 1632, en vertu du traité, le conflit prend fin. Par conséquent, Québec comme les colonies et les terres d’Acadie sont rétrocédées à la Couronne française. Les colons de retour sur leurs terres retrouvent l’habitation et les bâtiments dans un sal état, incendiés au départ des Anglais dans un effort ultime pour nuire aux habitants.

La réputation des Kirke n’est plus à faire. En France, pendant tout le déroulement des événements de 1628-1632, des Français métropolitains brûlent des effigies des frères Kirke, considérés comme des traîtres à la patrie pour avoir livré la Nouvelle-France à la couronne anglaise. Du côté britannique, les Kirke obtiennent la citoyenneté anglaise et des titres en guise de récompense pour leurs exploits.

Pendant tout le 17e et 18e siècle, Québec demeure toujours l’objectif ultime des opérations militaires menées contre la Nouvelle-France. De nombreuses fois la cité sera la cible d’expéditions militaires anglaises, soit en 1629, en 1690 avec William Phips puis en 1711 avec Hovenden Walker et une dernière fois en 1759 avec Wolfe. À cause de son emplacement stratégique et de son rôle de capitale politique, la ville acquiert un puissant caractère militaire qui sera perpétué sous le régime anglais jusque dans les années 1830. Cette vocation militaire et récente demeure bien visible dans la physionomie moderne de la vieille ville. Ceux qui en doutent n’ont qu’à porter leurs yeux sur elle pour se heurter à ses épaisses murailles, par endroit percées d’une rangée de canons, et sa formidable citadelle de style Vauban dominant les hauteurs du Cap-Diamant depuis près de deux siècles.

Samuel Venière

_________________________________________________________________________________________

1. BERNIER et al., Québec ville militaire 1608-2008, Éditions Art Global, Presses Transcontinental Québec, 2008.

2. Place Royale. Personnages historiques: David Kirke et ses frères (~1597-~1654). Site web

3. CHILDS, John, Atlas des Guerre: la guerre au XVIIe siècle, Atlas des guerres, 2004.

4. Samuel de Champlain, Derniers récits de voyages en Nouvelle-France et autres écrits 1620-1632, Réédition intégrale en français moderne, introduction et notes par Mathieu d’Avignon, Presses de l’Université Laval, 2010.

Ce(tte) oeuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution – Pas d’Utilisation Commerciale – Partage à l’Identique 3.0 non transposé.